カラで虚ろな青い空

白々しい程に澄みきった空だった。他人の心中など意に返さない無神経な青空。

手持ち無沙汰に茫然と見上げてみれば、校舎と校舎に挟まれて長方形に押し潰された、やっぱり無神経でなんの変哲もない青がそこにいた。

そういやぁあの女もこんな碧持ってたっけな。無神経かどうかは別にして。

そう頭の片隅で考えた俺の目の前にいるのは、どう譲歩しても碧には見えない目と傷み過ぎて元の色が分からなくなった髪を持った、名も知らねぇ女。

俺は今、靴箱の中に無造作に突っ込まれた手紙に呼び出されて此所にいる。

アメフト部が最弱の肩書きを徐々に書き換えていくに連れて、ラブレターとかいうしょーもねぇもんが放り込まれる様になった。もちろん今まで一度として封を切った事などない。

恋愛などまるで興味はなかったし、肉欲を解消するにしたってわざわざ出向いてやってまでする必要性は感じなかった。

そんな無駄な時間の使い方は反吐が出る程嫌だった。

ならば何故、今此所にいるのか。頭蓋の底辺で渦巻いていた思考は、目の前に突っ立っていた女に因って一気に霧散した。

「ねぇヒル魔」

名も知らねぇ女に呼び捨てされる筋合いはねぇ。灰色でざらついたコンクリートの壁に背中をずるりと凭せ掛けて、女を見下ろした。あの女の方がもう少し上背があった気がするな。

「あたしと付き合って」

はっ、なんて陳腐な台詞だか。

テメェの心理なんぞ手にとる様にわかる。

顔の造形とかモチベーションとか持っている肩書きとか頭の良さとか。テメェが欲しいのは自慢できる材料だ。自分が持ち得ない肩書きを他人で補ってしまおうという見え透いた心理。他力本願の極み。

第一、この俺が名前を覚えてさえいねぇ時点で十中八九しょうもねぇ女なのだ。

…いくら気紛れにしたってここまでわかってて来る俺も俺なのだが。

そもそものきっかけは他ならないあの女だと、敢えて言っておく。

人の領域に土足で踏み込んで掻き混ぜて、尚且つそこに居座り続けるあの女の影を消そうとした結果がこれだ。別の女でも見てみれば多少気も紛れるだろうと思った俺が馬鹿だった。呆れ返る程の馬鹿だ。普通に考えればそんな事でどうこうなる問題ではないのだ。そんな単純な事さえ弾き出せぬ程に、俺は毒されちまったらしい。

「ねぇ、聞いてんの?」

うんともすんとも返さねぇ俺に堪えかねて、半ばキレ気味に女が言った。あの女がこの目の前の女くらい安っぽかったら死ぬ程楽だったろうよ。

碧眼の女の高潔さに、意外な脆さに恐れをなして今一歩踏み込めずにいる俺の臆病さたるや。

まさかこの俺が何かに、しかも女に怯えるなどと言う事態をどこの誰が予想したか。

苛立たしげな女の質問は無視して、自嘲気味な笑いを吐いた。

その場にあるのは、凍てついた沈黙だけだ。

* * *

嫌なもの、見ちゃった。

開けっ広げな青空を、学内で一番近い場所で眺めた。昔私の眼の色はこの空に似ているなんて言われた事があったけれど、今はきっとそんな事はないと思う。

今は、多分くすんだ汚れた色。

放課後に偶然、靴箱の前で何かを眺めているヒル魔くんを見た。手にしていたのは封の切られた封筒と一枚の便箋で、それを見た途端何故だか確信した。

何故かあれは、ラブレターだと、思ったのだ。

試合を重ねていく度に、ヒル魔くん宛てのラブレターが徐々に増えていたのは知っていた。でもそれを開けたところは一回も見たことがないし、呼び出しにも応じた様子はなかったから特に気にも留めなかったのだ。

なのに今回に限って、開けていた。

しかも、待ち合わせ場所に向かうところまで、見てしまった。激しく動揺、した。そもそも、なんでヒル魔くんのプライベートを気にする必要があるんだろう。なんとも思っていない、筈、なんだ。

そう言い聞かせながら必死で目を逸らして、気がついたらここに来ていた。

彼が居た位置から完全に死角になる屋上に。

どこよりも静かな、この場所に。

一つ大きな溜め息を吐いて、緩慢な動作で空を見上げた。眼に入るのは、嫌味の様に晴れきった空。お陰で見上げてもちっとも気分は晴れない。なんで、こんな気持ちになってるんだろう。

分からない。

想像もつかなかった。まさか、ヒル魔くん相手にこんな気持ちになるなんて。怖かった。自覚するのが怖かったのだ。自分の想像とかけ離れた恋愛に関わる事が。

だから。

必死で眼をつぶって、自己暗示をかけて、逃げた。この現実から。いつから、こんなに臆病になったんだろう?触れようと思えば、すぐ触れる距離にいるのに。でもそうしなかったから、結局、こんな事になったんだ。僅かばかりの悔恨を抱きながらぎゅっと眼を閉じて、外界を遮断した。

そうでもしないと、気が狂いそうだったから。

* * *

つまらねぇ宴は10分と保たなかった。

結局俺の真意を微塵とも汲み取らなかった名も無い女は、俺の様子に耐え兼ねてその荒れきった長髪を振り乱しながら目の前から消えた。どっと疲れが出た。意外にも神経が磨り減る作業だったらしい。部活が始まるのには早いし、だからといってホームルームに出る筈も無く、自主練するには気力が足りなかったもんだから、勝手に動く足にまかせてふらりと高みに上った。つまりは、屋上に行った。

やはり空はこうなった以上どこに行っても見えるものは変わらず、相変わらず惚けた様に青いだけだった。小さく舌打ちをかましてポケットに両手をねじ込んだまま視線を下にずらすと、陽光を綺麗に照らし返す茶が目に入った。

さっきの陽光を乱反射する様な薄汚れた薄茶とは訳が違う。

直ぐ様ソイツが誰か目星がついて、今度は盛大な舌打ちをした。聞こえたのかなんなのか、ピクリと女の肩が揺れる。顔は、こちらを向こうとはしない。

若干、癪に触った。

何を見て今の態度をさせているか、何を考えているか。そんなものの察しが大方ついたからだ。

「サボりか、糞マネ」

「サボりじゃ、ないです」

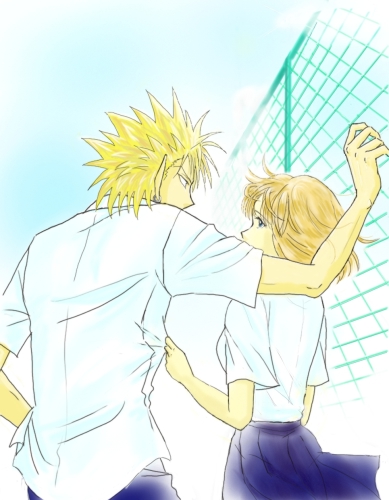

声に普段の覇気が無い。大股で乱雑に距離を詰めて、フェンスの側で立ちすくむ糞マネを追い詰める。距離を詰めるなど造作も無い。物理的な距離ならば。

「何してやがんだ」

「何でも、いいでしょ」

なんでもいいものか、この糞馬鹿女。

こうもわかりやすいリアクションをする癖に、蓋を開ければ複雑に入り組んでいる。終わりが見えない。

糞マネとの距離は、あと1メートル。

女が、口を開く。

「ねぇ」

「あ?」

「さっきの子、知り合い?」

なんとも不器用な女だ。僅かばかり強張った声。

「名前も知らねえ」

そう気にもせずに返せば、微かに女の緊張が緩んだ。

「…何よ、それ」

「何も糞もねぇだろ。気紛れだ気紛れ」

本当に気紛れだ。

むしろテメェのせいだ責任を取れと言ってやってもいい程の、気紛れと言うには理由があり過ぎる気紛れではあるが。1メートルの距離のまま、女を眺め遣る。風で浮いた一束の茶が目の前を泳いだ。

「そっか」

「ンな事聞いてどうすんだテメェは」

「ん…別に…」

誤魔化すのが死ぬ程下手だ。第一に、視線が泳いでいる。第二に、薄く笑ってやがる。

コイツは自分が何を考えているのか分かっているのだろうか。恐らくわかっちゃいねぇのは容易に想像がつくが。

どうにももどかしい。

この女の反応も、手を出せねぇ俺も。

そう思えば更に疲れが上乗せされて、溜め息が出た。これじゃあ何の為にここに来たのかわかりゃしねぇ。乱暴にポケットに突っ込んだ両手を引き摺り出して髪をざっとかき上げた。視界にちらつく金が邪魔だった。

「…テメェが何考えてようが知ったこっちゃねぇが部活にだけは遅れるんじゃねぇぞ」

このままいたって疲れるだけだ。埒もあかねぇ。早々に立ち去るべく左足を軸にぐるりと回った。いや、回る予定だった。

ぐっとシャツが引っ張られた気がしてかったるい眼を背後に向けた。女の弱々しい手が俺のシャツの裾を掴む。

「待っ…て」

微かに風に混じって声が聞こえた。顔は髪が邪魔で見えない。

「…なんか用かよ」

不愛想に言葉を落とす。正直俺自身行動を決めかねている。

「用、は、ないんだけど。」

そう言いつつも手は外れる気配もない。

軽く舌打ち。そして溜め息。動く気も起きず悪態を吐く気さえも起きない。嫌に躰が重くなった気がして宙を浮くだけの右手に女の後方のフェンスを掴ませた。ガシャンと音がして軋んで歪む。

女がはっと顔をあげた。目が合った。顔が近い。だが、遠い。物理的な距離は、常に近い、が。

結局どっちも覚悟が足りてねぇ。

傷付く覚悟も、傷付ける覚悟も、お互いに。

女々しくなったモンだな、俺も。悪魔と謳われた俺が、女如きで何を怯えているのか。高らかに嗤って貞操を捧げて魔女になれとでも云えればとっとと終わるのだろう。こんな茶番も、こんな関係も、全て。

だから、尚更怯えているのだ。こんな心境をこの女に悟られてはならない。

隠せ、只管隠せ。

自覚の足りねぇ女に、こんな心境を悟られて堪るか。俺自身吐き気がしそうなのだ。やや眉を顰めて糞脳天気な天を仰ぐ。

そんな暗雲の様な展開を無遠慮に馬鹿の様に見下ろし続ける青々と広がる空が、ぶち殺してやりたくなる程に憎かった。

イラスト:against the wind ヤメピ様