第三曲:淡く静かなノクターン

傾けたワイングラス越しに、うっすら頬を染めた女の顔が見える。口元は緩み僅かばかり目を伏せて、グラスの半分ほどを占めた紅色のワインをくるりと回す。長い睫の隙間からちらりと覗き見えた見慣れた碧い眼は、心なしか潤んで見えた。そんな女の姿を眺めて口にチーズを放り込み、髪と一緒で睫も茶色なのかなどとくだらねぇ事を考えながら、頬杖を付いたままチーズと一緒にワインを一気に流し込んだ。酒には強い方だがそれでも決して弱くはないアルコールがじわじわと躰を毒していく。 イラスト:against the wind ヤメピ様

まるで、目の前の女の様だ。摂ったら摂った分だけじわじわ体を麻痺させて、最終的にはそれなしじゃ居られなくなる。まあ極論と言ってしまえば確かにそうだが、だがしかしそれだけの中毒性は否めない。しかも こいつの場合酒よりも遥かにタチが悪かったのは、自覚症状がねぇところだった。出かけようとも家に帰ろうとも常にこいつが側に居て、特に最近の俺の行動はこの女が根底に在ってこそ成り立っている。それだけこいつがここに居るのが当たり前になっていたのだ。全くもって末恐ろしい。だが、思い返しても不快感など一度として感じたことがなかったあたり、もう末期だと言ってもいいのだろう。

グラスをシンプルな模様の入った白いクロスが敷かれたテーブルに下ろす。酒は苦手だと思っていた女が意外にも好みだと言って買ってきた赤を、珍しく場の空気に合うようなおとなしさで注いだ。無色透明が下から透けた赤に染まる。そのうちこんな風になるのだろうか。コイツも、俺も。

「ねぇ」

そっと口付ける様に触れていたグラスから唇を離して女が言う。

「結婚、だって」

そう呟いた女の顔は穏やかな笑みを持って。

「たった紙一枚出すだけなのに、こうまで特別な感じがするのはどうしてかしら」

睫を揺らしながら、オレンジのライトを透かして不可思議な色を見せるワインに視線を落として、この女らしい夢見がちな台詞をぽつりと零した。とりあえずその台詞には、溜め息をくれてやる。特別視するのは結構だが、だからといって今日の夕飯の量はさすがにやりすぎだ。俺を太らせる気か?

「…別に特別でもなんでもねぇだろ」

そう言えばやや不満そうな面で俺を見上げた。その顔には不安が見え隠れしている。

「どうして?だって今まで赤の他人だったものが家族になるのよ?十分特別じゃない」

何が特別だというのか。

変わるのは細かいことを抜きにすれば国が定めた紙上の肩書きくらいなモンで、ただそれだけで俺とテメェの関係が変わると言い張るのならとんだ笑い話だ。

「結婚して何か変化があるとすりゃ紙の上の肩書きくらいだろうが。別に関係が 変わる訳じゃねぇしそこだけ特別がってどうすんだ」

俺が吐いたその台詞に、きょとんと、さも驚いたと言った体で見開かれた碧が俺を見た。

「…真面目に答えてくれるとは思わなかった」

「いけねぇのかよ」

「ううん、寧ろ嬉しい」

眼を細めて一瞬止まった女は、そう言って本当に嬉しそうに笑った。紅潮した頬が、アルコールのせいか更に熱を増していく。こうなった女は子供染みている癖に酷く艶やかだ。こんな顔に興味を覚えるのは、恐らくコイツが最初で最後だ。

「…チーズ足んねぇ」

だが。

「あ、切ってくるから妖一は座ってて」

ぎっ、と音を立てて立ち上がった俺を女が緩やかに制した。だが女は、あんな表情とは裏腹にこんな簡単な罠に引っかかる点では子供っぽさを拭い切れていない。普段の聡さも、この世話好きが邪魔をしている。音もたてずに立ち上がった女がスリッパを鳴らして俺の横を通り過ぎようとした瞬間、細くてしなやかな腕を遠慮なく掴んだ。そして、勢いに任せて胸元に引き込んだ。

「きゃっ!な、に、突然どうしたのよ!」

「酒のせいだ」

そうだ、酒のせいだ。

「はい?」

「チーズなんかよりテメェの方がうめえ」

「は?な、ちょ、ひゃ…!」

す、と右手で顎を辿って僅かに顔をこっちに向かせてやれば、慌てた女の口から次から次へと出来損なった単語が出る。そんな言葉の羅列でさえ、今の俺にはアルコールと大差ない。淡いオレンジのテーブルライトが女の茶色を幻影の様に照らし出す。そして覗き込んだ女の大きく見開かれた碧に映し出された俺の姿はまるで別人であるかの如くそこいて、なんと女を愛おしげに見つめていたのだ。これが自身の姿だなどと、きっと毒されていなければ理解する事もあるまい。

しばらくそのまま、時間など亡くなったかの様に互いに眼を合わせていれば、ふいに女が眼を細めて俺の左腕を軽く掴んだ。そのまま誘導してやる様に右頬に手を添え親指で唇を辿る。柔らかい、かつ鮮やかに色付いた唇が指を抵抗無く受け止めた。それに気をよくして空いた左手を女の項にそっと這わせて、ライトの明かりと同化してしまった女の茶色に指を絡ませた。俺はこの感触が酷く気に入っているらしい。例え酔っていたとしても、この手触りだけは忘れることはないだろう。

女が、俺の薬指の指輪に柔らかく触れて、そしてそれが確かに繋がっているのを確かめる様に指を腕へとなぞらせて手首をぎゅっと握った。女は、ふ、と一つ笑って眼を閉じる。俺はといえば軽く眼を伏せたものの完全に伏せてしまう気なんぞ毛頭無く、そのまま女を観察した。

あの特徴的な碧はけぶる睫に閉ざされて見えない。

あの無駄に明るい笑顔は形を潜めて気配もない。

それでも唇から漏れる吐息は、鼻腔をくすぐる匂いは、今も、否、これからも永劫に俺のものだ。

今は、これだけあれば十分だ。

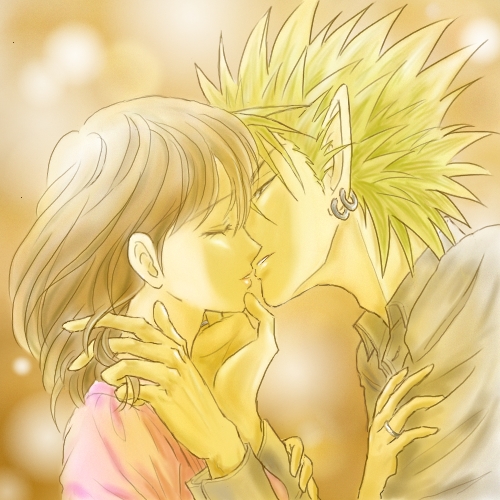

ようやっと満足したらしい俺は、吸い寄せられる様に女の唇に唇を重ねた。